Ein Sonntagmorgen Ende März. Es regnet. Durch die Strassen der Berner Altstadt strömen Regenschirme. Im Gedränge verzahnt sich mein Regenschirm und ich bin eingereiht im Karussell. Ich galoppiere eine Weile mit den anderen. Kaufe mir einen Kaffee. Eine Zeitung. Eine Rose. Da bleiben die Regenschirme alle stehen und ein Schatten schiebt sich den Hausfassaden entlang. Eine kleine Stimme ruft aufgeregt: »Der Elefant ist da! Der Elefant ist da!« Eine andere: »Ach, das ist doch nur ein Spiel.« Wieder eine andere, etwas müde: »Ja, Kunst halt.« Doch da ruft eine schrill und frech: »Das will doch alles gar nichts heissen!« Der Elefant verschwindet. Der Strom zieht weiter. Am Ufer plantschen die Bären. Im Jahre 1513 brachten die festlichen Sieger der Schlacht von Novara einen lebenden Bären nach Bern heim und richteten ihm im Stadtgraben vor dem Käfigturm eine Höhle ein. Der Bär als ältestes Denkmal der Stadt wurde darauf wiederholt ausgegraben und umplatziert. Heute wird er artgerecht gehalten. Wie aber steht es mit den anderen Denkmälern der Stadt? Hat es überhaupt noch Platz für neue Denkmäler, Skulpturen, die bleiben dürfen im öffentlichen Raum?

Über den Helvetiaplatz flattern die Tauben. Hier steht seit bald hundert Jahren das Welttelegrafen Denkmal. Die Tauben rufen mir zu: »Willkommen im monumentalen, poetischen, fantastischen, hintergründigen, subversiven und überraschenden Skulpturenpark! Setzen Sie sich zu uns! Auch Guiseppe Romagnoli ist hier, der Schöpfer dieser eisernen Dame!« Romagnoli wischt mit seiner Hand den eingetrockneten Taubendreck vom Brunnenrand, die Tauben setzen sich auf unsere Schultern und die Skulpturen treten auf. Sie sind aus Stahl und Pflanzen, aus Wasser, Beton, Holz und Ton. Gewalzt und mit Gold überzogen. Auch der Elefant ist da. Diesmal nicht als Schatten, sondern rotlackiert, mit Elektromotor und LED Lichtern. Romagnoli und ich applaudieren.

Die Tauben sagen: »Es ist der Frühling der Befreiung aller öffentlichen Denkmäler! Es ist die Zeit, in der wir das ewige Gedenken der Vergangenheit von seinem Marmor befreien!« Die Tauben wollen uns eine Stadt zeigen, wie wir sie noch nie gesehen haben. Wir stolpern ihnen nach durch die Gassen und Strassen der Altstadt, wie Kinder in der Hoffnung, wir könnten die Vögel einmal mit den Händen fangen. Die Tauben haben recht: Wer nur sie sieht, der sieht eine andere Stadt.

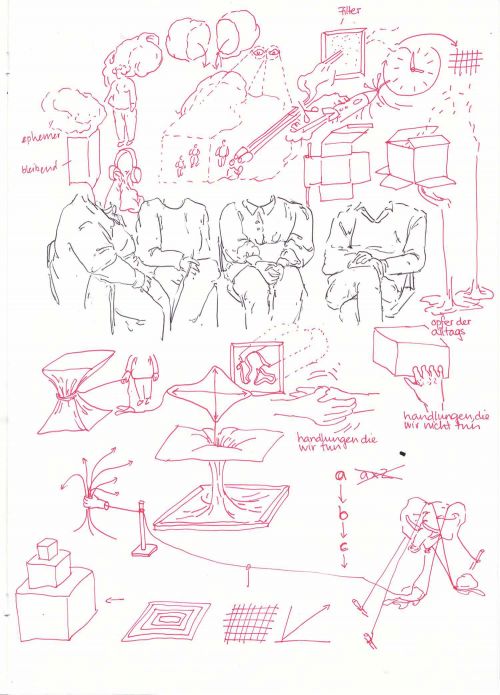

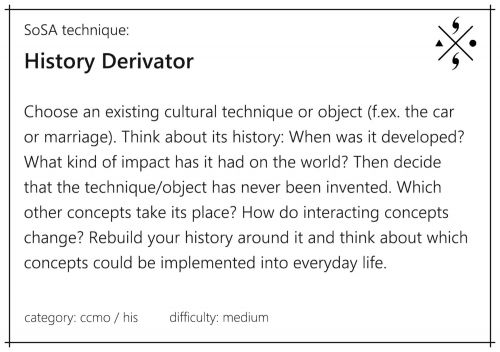

Eine junge Frau stellt sich uns in den Weg, mit roter Jacke und kurzen blonden Haaren. Sie ist nass vom Regen. Sie hat keinen Schirm. Sie sagt: »Kunst ist schon recht. Aber sobald etwas Kunst ist, nehmen es die Leute nicht mehr ernst. Ich bin Sozionautin, auf Mission für SOSA, die Social Space Agency. Wir wagen uns über die Grenze des akzeptieren sozialen Raumes hinaus. Beschäftigen uns mit den Opfern des Alltags. Opfer des Alltags, das sind nicht Personen, sondern Handlungen, die noch nicht eingebürgert wurden. So wie die NASA den Outer Space erforscht, erforschen wir den Social Space.« Romagnoli und ich schauen uns an: Warum nicht Sozionaut werden? »Gut«, sagt die Frau. »Zuerst braucht ihr aber einen anderen Filter, damit ihr die Stadt in einer anderen Dimension sehen könnt. Ein Filter kann auf verschiedene Art eingesetzt werden. Er hilft uns, neue Bedürfnisse zu formulieren und unbekannte Wege einzuschlagen. Mit dem Filter beginnt sich die Stadt zu verändern. Ihr seht die Stadt in zwanzig, in fünfzig, vielleicht in hundert Jahren. Erst jetzt könnt ihr erkennen, was dieser Stadt in der heutigen Realität noch fehlt.« »Ein mediterraner Garten«, sagt Romagnoli. »Pferdetaxis«, sage ich. Die Sozionautin runzelt die Stirn. »Ich spreche von der Zukunft, nicht von der Vergangenheit«, sagt sie.

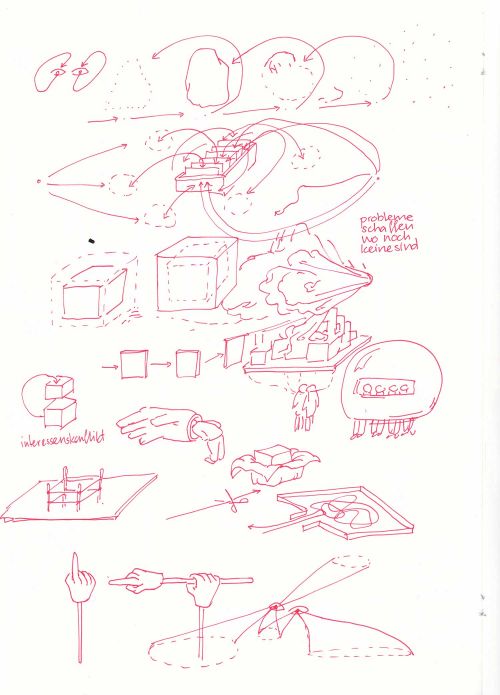

Vom Bahnhof her kommen jetzt Klopfgeräusche. Wir folgen den Tauben, die beim ersten Schlag erschrocken aufgeflattert sind. Unweit der Rolltreppen entdecken wir einen Mann, der mit einem Pickel ein Loch in den Asphalt haut. Die Leute rundherum sind stehen geblieben, einer hält einen Schirm über den Mann, ein anderer fragt: »Ist das Kunst?« »Ich mache ein Loch«, sagt der Mann mit dem Pickel, »um es nachher wieder zu schliessen.« »Sehr gut«, sagt die Sozionautin. »Die Schwelle in dieser Stadt ist enorm hoch, um ohne Bewilligung Kunst im öffentlichen Raum zu machen. Dieser Mann hier hat Mut bewiesen, in einer Gesellschaft, wo man für alles eine Bewilligung braucht.« Der Mann richtet sich auf: »Ein Loch graben auf dem Bahnhofplatz heisst nicht nur ein Loch graben. Es heisst auch, dass man die Leute zum Stehenbleiben ermutigt. In diesem Fall ist der Verzicht auf eine Bewilligung Teil meines Projektes. In einem anderen Fall ist gerade das Einfordern einer Bewilligung wichtig. Auch der Dialog mit den Ämtern ist ein künstlerischer Akt.«

Unterdessen hat der Regen nachgelassen. Die Tauben spazieren dem Rand des Lochs entlang, welches der Mann in den Asphalt gehauen hat. Eine sagt: »Ich erkenne diesen Mann. Er hat am Strand in Ostia Keramikscherben gesammelt, die das Meer angeschwemmt hat. Diese Scherben hat er zurück nach Rom gebracht und an einer Mauer ein Mosaik erschaffen.« Der Mann mit dem Pickel: »Zukunft muss nicht Utopie sein. Der utopische Körper ist da, er liegt vor unseren Füssen. Allerdings im zweiten Grad, als Maske, als Fantasie, als Gebäude. So kann man die eigene Utopie erträglich machen.« Die Sozionautin: »Zukunft ist aber nicht unbedingt positiv. Sie hat nur den Vorteil, dass man sie gestalten kann.«

Da rufen die Tauben: »Willkommen im monumentalen, poetischen, fantastischen, hintergründigen, subversiven und überraschenden Skulpturenpark! Willkommen! Willkommen!« Die Sozionautin: »Was sagen Sie dazu, Herr Romagnoli? Sie haben ja die zeitliche Distanz bereits überwunden. Herr Romagnoli?« Um die Ecke der Heiliggeistkirche verschwindet ein Schatten, mit einem grauhaarigen Reiter auf dem Rücken. Ein Sonntagabend Ende März. Der Regen ist der Dunkelheit gewichen, die Regenschirme stehen auf den Lauben und in den Treppenhäusern zum Trocknen. Die Tauben schlafen in ihren Taubenschlägen im Berner Münster. Die Bären sind noch immer oder schon wieder am baden, während der Mann mit dem Pickel das Loch im Asphalt wieder zu schliessen versucht. Und der Elefant, ich glaube, er ist noch immer auf freiem Fuss.