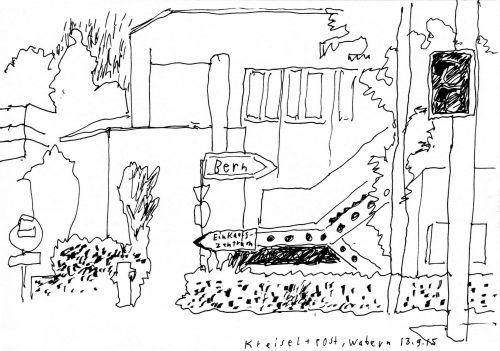

Heitere Fahne

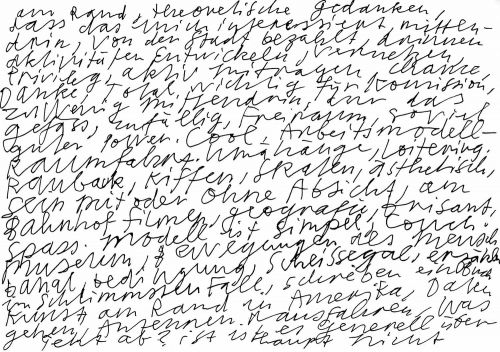

Wo die Heitere Fahne liege, in Wabern oder Bern? Es komme drauf an, was sie veranstalteten, sagt Felicia Kreiselmaier, es komme drauf an, in welcher Position man stehe und auf die Heitere Fahne sehe. Es ist ein Ort, der schwebt oder schwimmt. Ein Schiff, das am Fuss des Gurtens vor Anker liegt und sich je nach Strömung mal in die eine, mal in die andere Richtung dreht. Die Heitere Fahne schwimmt aber nicht mit dem Strom, die Spitze des Schiffs zeigt stets gegen den Strom. Kulturell geht der Blick nach Bern und auf das Berner Publikum, man blickt auf die Lichter der Stadt. Doch niemand geht an Land. Die Stadtberner kommen mit Tretbooten oder mit dem Navebus zur Heitere Fahne und feiern hier, essen in der Bordküche, machen Yoga auf dem Deck und besuchen Konzerte im Salon. Ein Kulturdampfer am Rand von Bern. Das Zentrum entfernt sich mit dem Abstand zum Land, weiter als man schwimmen kann. Wenn wir bei der Schiffsmetapher bleiben und Felicia fragen würden, ob sie und ihre Crew nicht endlich an Land kommen wollten, jetzt der Wind gut weht, dann würde ihre Antwort lauten: Nein, es ist ein bewusster Entscheid, auf dem Schiff in Wabern zu sein, nicht am Rand, aber nahe am Land und doch auf hoher See, im Auge des Sturms.

Schützenmatte

Unter der Eisenbahnbrücke liegt ein Schlafsack, paar Kartons, eine Weinkiste mit paar Sachen, eine zweite mit Flaschen. Daran ist nichts ungewöhnlich, in jeder Stadt leben Menschen auf Plätzen und unter Brücken. Aber der Mann auf der Schützenmatte, dem der Schlafsack gehört, hat den Platz offiziell bei der Stadt gemietet. Die Stadt sucht in einer Art Stadtlabor nach neuen Ideen und Formen, um den grossen Parkplatz auf der Schützenmatte zu bespielen. Es gibt Urban Gardening, selbstgezimmerte Bars, Schanzen für Skater, Kieshaufen als Kunstinstallationen – und den Obdachlosen unter der Brücke. Man geht vorbei und denkt: Ein Randständiger im Zentrum, das war nicht die Idee. Gleichzeitig fragt man sich, weshalb man sich über einen nervt, der nichts macht, der nur hier ist. Wenn man die Idee des Labors zu Ende denkt, muss man auch unvorhergesehene Resultate berücksichtigen. Und man erkennt, dass das Bedürfnis nach Platz zum Schlafen, zum Hängen und Leben mitten im Zentrum ebenso stark und wichtig ist wie der beabsichtigte Freiraum für Kunst und Kultur. Die Skater, die Künstlerinnen, die Leute an der Bar, sie bleiben unter sich. Einmal setzt sich der Stadtpräsident zu ihnen auf Harassen und rührt den Kaffee mit dem Finger um. Es entsteht viel Positives und Kreatives für die Szene, aber sonst verirrt sich tagsüber kaum einer hierher. Der Randständige schläft in Ruhe auf seinem gemieteten Parkplatz.

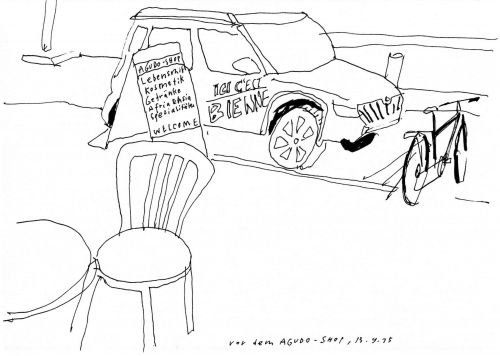

Loryplatz

Sie sagen, der Loryplatz sei ein Unort, ein braches Feld, ein toter Platz, seit das Migros weg ist. Seit das Migros weg ist, esse ich hier jeden Mittwochmittag Ćevapčići. Poulet und Rind, im Fladenbrot oder in der Box. Zwei Jungs kommen mit ihrem Imbisswagen, und mit ihnen die Leute. Jedes Mal sind es die gleichen, jedes Mal paar mehr. Wir sitzen auf Kissen, auf den Bänken hat es nicht für alle Platz. Wir wissen uns zu arrangieren. Ein paar Bänke mehr wären schön, und wenn einen Brunnen, dann bitte einen, an man die Hände waschen und den Durst löschen kann. Die Leute kommen aus der Stadt und aus Bümpliz, der Loryplatz verbindet die beiden Teile. Er ist eine Kreuzung, eine Grenze vielleicht, zwischen dem Osten und dem Westen. Für einen Moment ist sie aufgehoben. Der Platz lebt von fremden Sprachen und Gerüchen. Die Sauce ist scharf. Wir zapfen Limonade aus Glaskugeln. Wenn es regnet, stehen wir unters Wagendach und den anderen auf die Füsse. Sobald es kälter wird, gibt es zu den Ćevapčići Bratkartoffeln, der Salat schmilzt unter dem heissen Fleisch. Auch der türkischen Mutter von einem der Jungs schmeckt es. Am Abend fahre ich wieder am Loryplatz vorbei. Es hat tiefe Pfützen im Kies, die Bänke glänzen nass. Ein Unort, ein braches Feld, ein toter Platz. Ein Ort wie jeder in der Stadt.